−お遊びの材料となったナナオラ−

…冗談半分のページ…

◇「壊したぁ〜!」と娘…◇

壊してしまった??

「バラバラだ〜」と娘

「壊すんだったらちょうだい!」

実は、娘にねらわれていたナナオラです。

だから壊したんです〜

◇シャーシ裏◇

なーんもない??

| 遊び心で、いじり廻したナナオラ…

調整しようとあちらこちらとさわっていたら、おかしくなってしまい、訳が分からなくなったので、あきらめて修復は無理!と思いパーツ取りの為分解しました。 というのはウソ…です。 シャーシをカラーリングして遊ぼうと思ったからであります。銀ではありきたりです。そこで、朱色?希望の色が見つからず、目に留まったのが濃いめの青…ということでオーバーホールを兼ね、塗装して遊びました。 ただし、リベット止めは全てビスに変更になります。こういうタイプは+ネジは余り似合わないような… そこで真鍮マイナスネジを使うことにした。銘板だけは適当なビスが見つからず、仕方なくプラスネジを使いました。 |

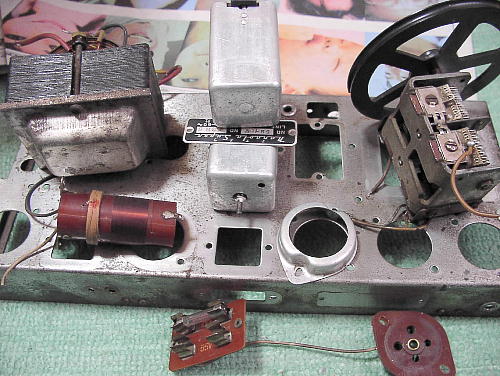

◇分解前シャーシ上◇

部品がいっぱい

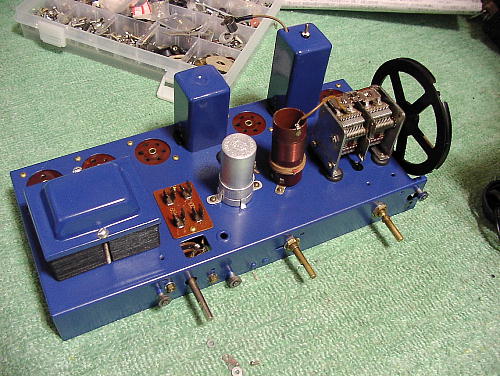

◇あれ〜新品みたいだぁ〜◇

青くなった!

| ただペイントだけではすぐ剥がれます。 前処理は必要で、ペーパーでサビ落とし、鉄には鉄用、アルミにはアルミ用のプライマーを施しそれから塗装仕上げします。 |

◇IFT周り◇

なんか、綺麗だよ〜

娘は、また鳴ると確信したのか

また、直ったら、ちょうだい!

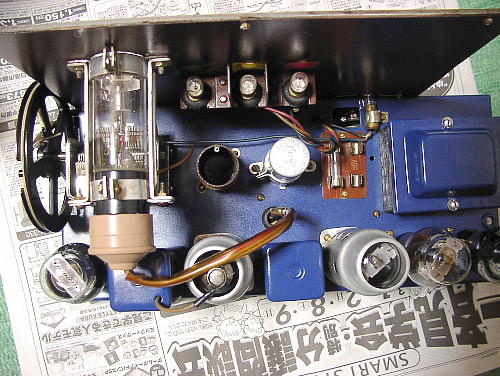

◇外装パーツを取付後◇

| 後は、配線とパーツの取付です。IFTとPTの蓋も合わせて青くしました。

ただし、シールドケースはアースが取れない、ベースの塗料が剥がれるだけなので、ただ磨いただけです。また、6ZDH3Aには、シールドケースを1ヶ追加しました。 |

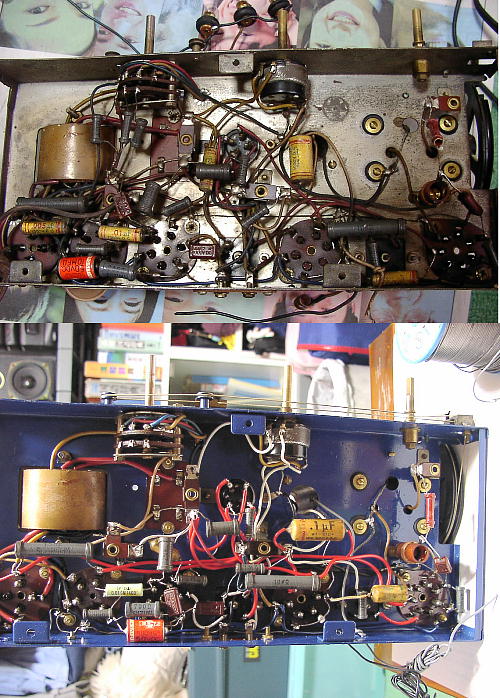

◇配線終了◇

上部修理前、下部修理後

| とりあえず終わりました。オリジナル回路は、音質調整回路が6ZP1のプレートとSG間のCによる減衰方法となっておりましたが、実際はプレートからCとRの直列アース方法となっておりました。

CRが劣化しショートすると整流管、OPTに大電流が流れて破損するおそれがあります。そこで前段6ZDH3Aの入力側でCによる減衰方法に変更しました。 実際、ここの抵抗器が1本断線していました。ショートして整流管が死んじゃったのかも? また、IFT-AのFとG間に1MΩが余分に付いていた。6D6の発振防止のためか? ペーパーコンは全て交換、抵抗器の値はさほど狂っていませんでしたが、上昇気味でした。6ZP1のカソード抵抗が700Ω、通常の使い方はプレート電圧が250Vなら750Ωなのだが、設計段階からOPTのインピ-ダンスが12KΩではないと推測されます。出力稼ぎのためかな?残念ながら、私はトランスなどを計る測定器はありません。 まぁ、インピーダンスは出力周波数によりかなり変化します。高級トランスでは0Ω近くから数10KΩまで変化するという…音質を重視したものではないので気にしませんが…実際は700Ωは830Ωになっていました。本来は再調整が必要ですが、とりあえず支障はないのでそのまま使用しました。 調整は、測定器が有りません。そこで、600KHZと1600KHZあたりの放送局を受信し、それぞれ良く聞こえるように数回バリコンのトリマー、OSCのコアーを調整し、終了ました。しかし、低い周波数の局の入感が悪い、多分ANTコイルのQが落ちていると思います。 電源コードの片方が80HKの空きラグを利用し中継配線されている。空きラグを利用する方法はあまり好きでなく、ラグ板を追加しようとしましたが同型のものが無いのでオリジナル配線で我慢しました。

|

結局、箱に収めて娘に取られてしまった!

◇後部写真◇

箱に収めました

<2003.3.26>