◇ナナオラ 6S−22◇

| ナナオラのマジツクアイ付き6球使用の5球スーパーです。ゼネラルにも同型名のラジオがあります。 これはVRのガリが気になるというので引き受けて見ました。あまり酷いと部品の交換になります。最悪の場合フォノの切換スイッチが無くなる場合がありますが、とりあえず見てみることに・・・ 早速、内部の点検から始めました。 |

我が家にナナオラが尋ねてきました

VRのトラブルだけのようで受信します。

| この作りはどうやらST管の最終期頃の製品のようです。中にMT管セットが入っていてもおかしくないキャビネットです。 |

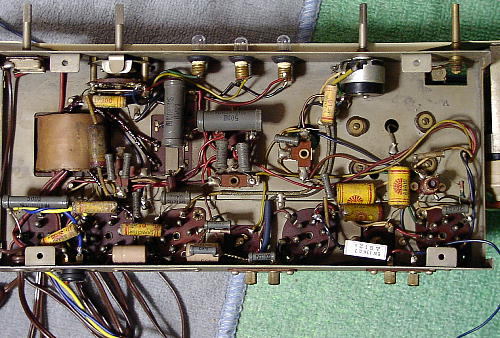

セット裏

手を加えた様子はないのですが、きれいにCRが並ぶナナオラ

|

|

|

コンデンサーのパラフィンは熱でしょうか、溶けたようになっているものや色が変わっているものが殆どです。嫌らしいので交換することにしました。 また、セメント抵抗に交換さたところもあります。半田付けを見ればとても上手で感心しました。 そして、SPの出力トランスも交換されておりました。規格は3.9KΩ:8Ωというトランスが付いております。これはSG電圧、カソードの抵抗は換えた形跡もないのでちょっと低い。ならないことはないですが、好ましくありません。交換することにしました。 |

|

|

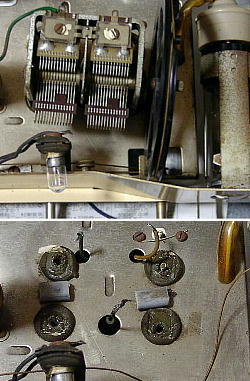

バリコンを見てみると、何となく斜めに取り付けられているように見えます。 珍しい付け方もあるものだと思いつつ脚部を見れば、ゴムが溶けてゆがんだようです。今にもプリーがゲージガイドと仲良しになりそうな感じです。 仕方がないので、バリコンを外し、ゴムを交換することにしました。これは直接シャーシに取り付けても小さな音で聞く分には問題ありません。古いラジオは箱の中にスピーカーから全部組み込まれていますので、マイクロフォニック現象が起きやすいのです。スピーカーから出た音がバリコンの羽を揺らし振動がまた増幅されて・・・と、これの繰り返しになります。簡単にいえばハウリングといった方が分かりやすいでしょうか。これに似た現象が起きうるということです。 |

溶けたので物を挟んであった |

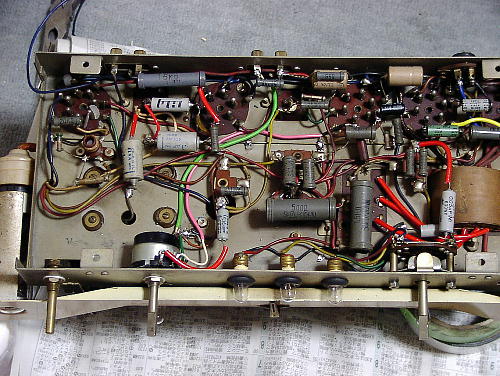

部品の交換

シールド線も交換

| VRの掃除でガリはなくなりました。ただ、外すときにシールド線がポキポキと皮膜が取れてしまいます。風化している証拠で、これはもう使えません。これも交換することにしました。 また、電源トランスの1次側の皮膜も破れているところもありべたべたしていました。外してエンパイアチューブを被せました。コンデンサーも印刷した紙を巻けばもっとレトロ風に見えるかなと思いつつ・・まぁ、これでもそれなりには見えるかなと・・・ |

|

|

交換した部品と線材そして溶けたゴムブッシュです。

ちょっと小さくて見にくいのですが、その下はキャビネットのSPグリルです。何か変だなと見てみれば、欠損していました。 見つけてしまった以上、何とかしなくては?気になったのでアルミでモールを作り挟むことにしてみました。違和感もなく結構いい感じ…と思うのですが? 当然キャビも分解します。その時気付きましたが、どうやらこのラジオは強いショックを与えたようです。見えないところにクラックが入っておりました。その時に欠損したと考えられます。 |

|

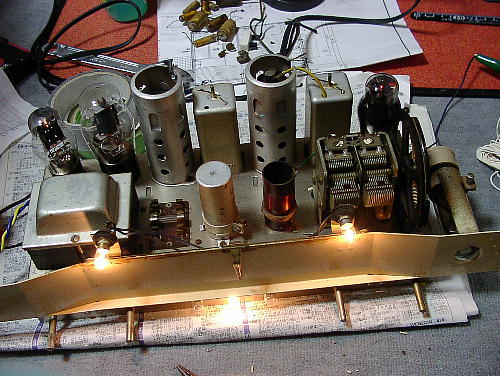

☆☆完成の図☆☆

アルミのモールを付けてみました。

| この頃のキャビネットは化粧板(単板)がカンナ屑のように非常に薄くなっています下手にペーパーを掛けると無くなってしまいますので注意が必要です。今回は干割れもなく小さなキズ程度なので簡単に済ませました。 自作モールは0.5tのアルミをコの字に曲げたものです。黒にしようか迷いましたが、逆にアクセントとなりパネルにしまりが出たような?オリジナルにはなりませんでしたが、まあ見栄えは良くなると思います。 |

☆☆完成の図その2☆☆

出力トランスは「ラジオ少年」のものに交換しました。

| 今回は、パーツの交換、掃除そして再調整程度の簡単な整備でした。このナナオラはパーツの配置などを見てみれば、なかなか良くできた製品で、メーカーのポリシーが伺えるものでした。 いろいろ目にしてきましたが、大手のメーカーでコスト優先にしたラジオより良いラジオと感じました。私の持っているナナオラは、青くして遊びましたが、この前のタイプのようでシャーシーは同一のものを使っているようです。 6S−22は珍しく、楕円型のパイオニアSPが採用されています。フルレンジでは低音域から高域に対して有利なSPでありますが、エッジ部に歪みが生じやすいという欠点があります。今ではコーン紙やエッジは改良されて丈夫になりTVなどには多く採用されています。 これもまた昭和のサウンドを満喫させてくれたラジオでした。 |

<2005.09.10>